こんばんは、慧です。

3回目となる草木染めでは、新しい媒染液を試してみたいと思います。

これまでミョウバン(アルミ)を使っていたところを、銅で媒染するとどうなるかが気になってきました。

本記事では、ミョウバンと銅の媒染で、染めの仕上がりを比較してみます。

なお、銅媒染液は手作りします。

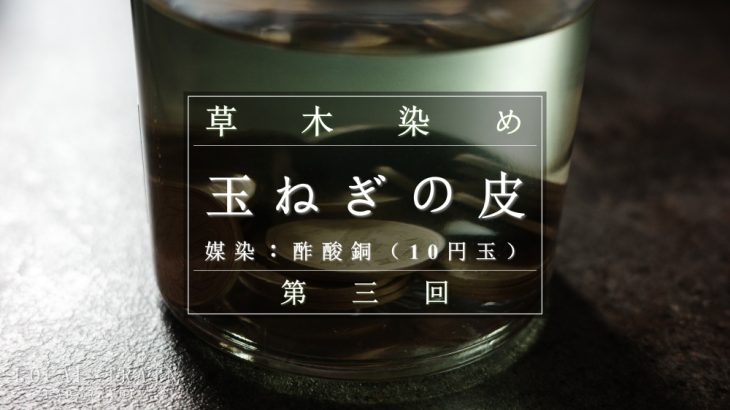

銅媒染液の準備

ネットやChatGPTで色々と調べてみると、銅媒染液は意外と容易に作れることが分かりました。

必要な材料は酢酸(今回は「かんたん酢」を使用)と10円玉(銅)です。

作り方は簡単。

10円玉の表面は酸化した銅で覆われており、それを酢酸で溶かして銅イオンを得るという方法です。

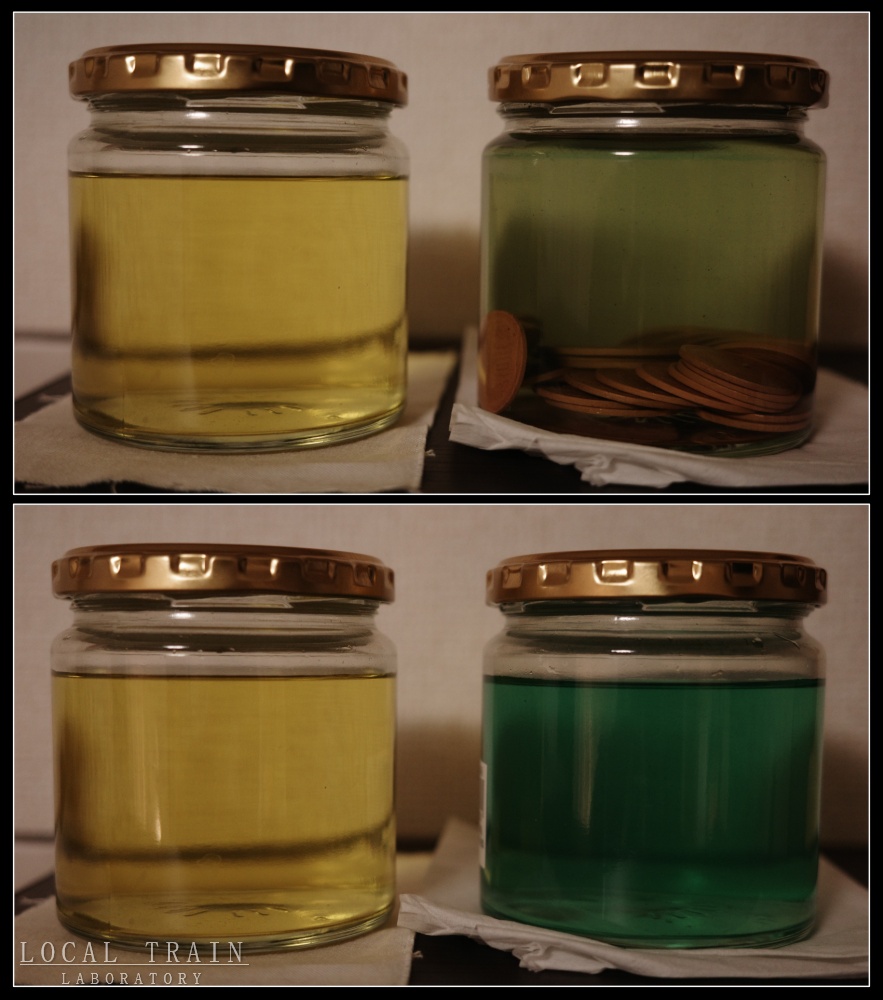

以下の写真は、酢酸に10円玉を入れてから3週間までの推移。

やや黄色い透明の酢酸が、1週間で薄っすら緑色を呈してきました。

その後、10円玉を入れ替えたりして酸化銅を補充していくと、スタートから3週間後には青緑の液体になりました。

紛れもなく、中学高校で学習した銅イオンの色ですね。

これで銅媒染液の完成です。使用時は水で薄めて使います。

余談ですが、銅媒染液の作成中に不思議なことが。

青緑色になった液が翌朝、色が薄くなっていたことがありました。(写真:上)

上下の写真を見比べると一目瞭然、色の濃さが変わっています。(ちなみに左はちょっとだけ酸化鉄を入れていた酢酸です。)

原因はよくわかりませんが、酸化銅と酢酸銅の反応に平衡状態が存在するとしたら、それがシフトしていたのかもしれません。

とは思ったのですが、調べてみるとこの反応には平衡は無く、一方通行の反応のようです。つまり、酸化銅はどんどん分解されていく。

ただ、10円玉を取り出してからは、このような色の変化は起きなくなったので、そこで考えるのをやめました。

スポンサーリンク

作例:銅とアルミの比較

銅媒染液とアルミ媒染液(ミョウバン水溶液)の比較には、玉ねぎの皮を使うことにしました。

第1回の草木染めで成功体験があるし、材料も十分にあるため。

まずは、いつもどおり材料を煮出して、布を入れます。(第1回に比べて、水の量が多めです。)

抽出液から取り出した時の布の色はうっすらピンク色。もっと時間をかければオレンジ色になっていきますが、ひとまずここまで。

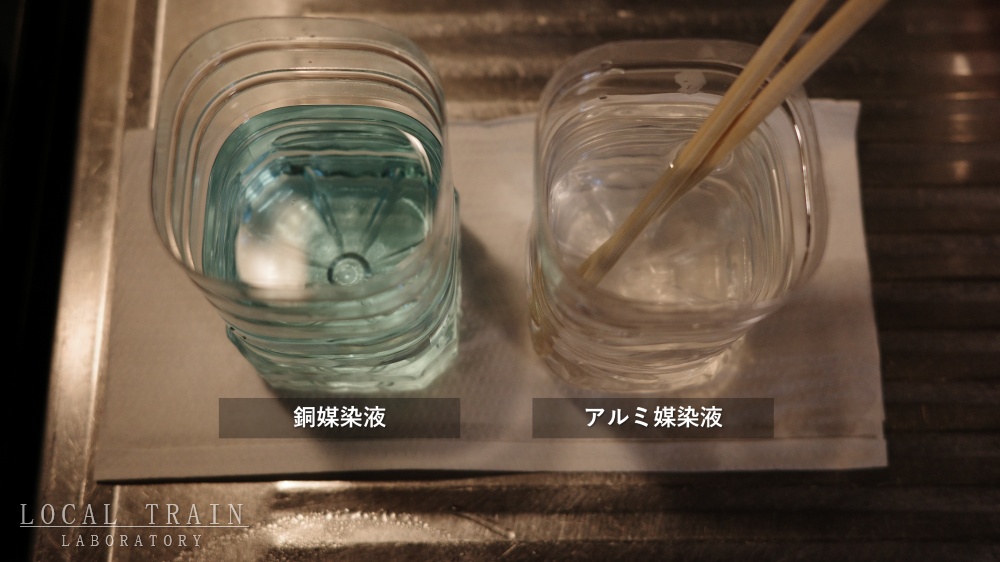

これと並行して媒染液の準備をしていました。

銅媒染液は、水で10倍程度に薄めています。アルミ媒染液は焼きミョウバンを3gに水を250mL。

10分程度に出した布を、同じタイミングで各媒染液に投入します。

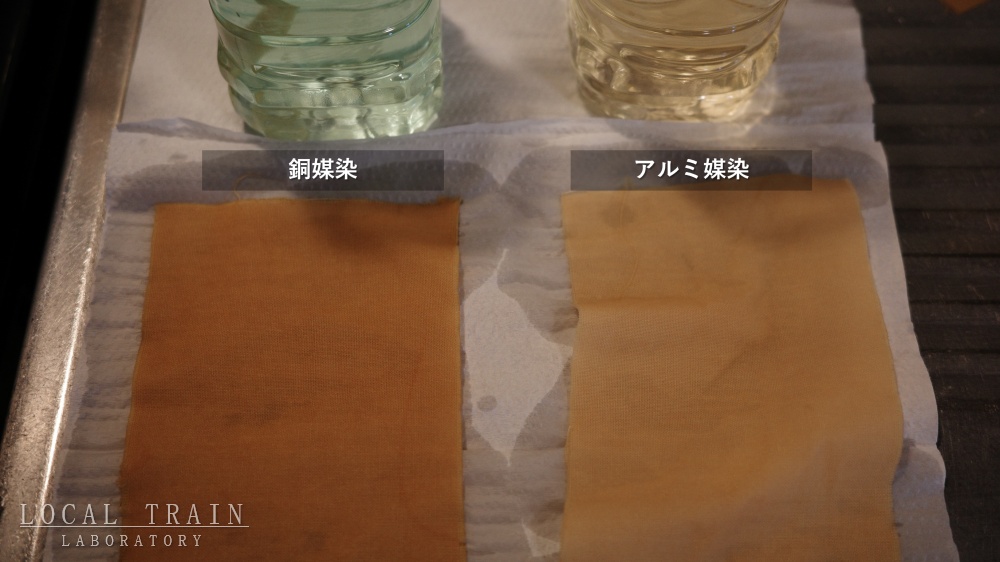

そしてまた10分程度浸した後、取り出した布がこちら。

色の濃さが全く違いますが、色味は同系統のオレンジ。

媒染液から取り出した後、再度抽出液に浸して10分。

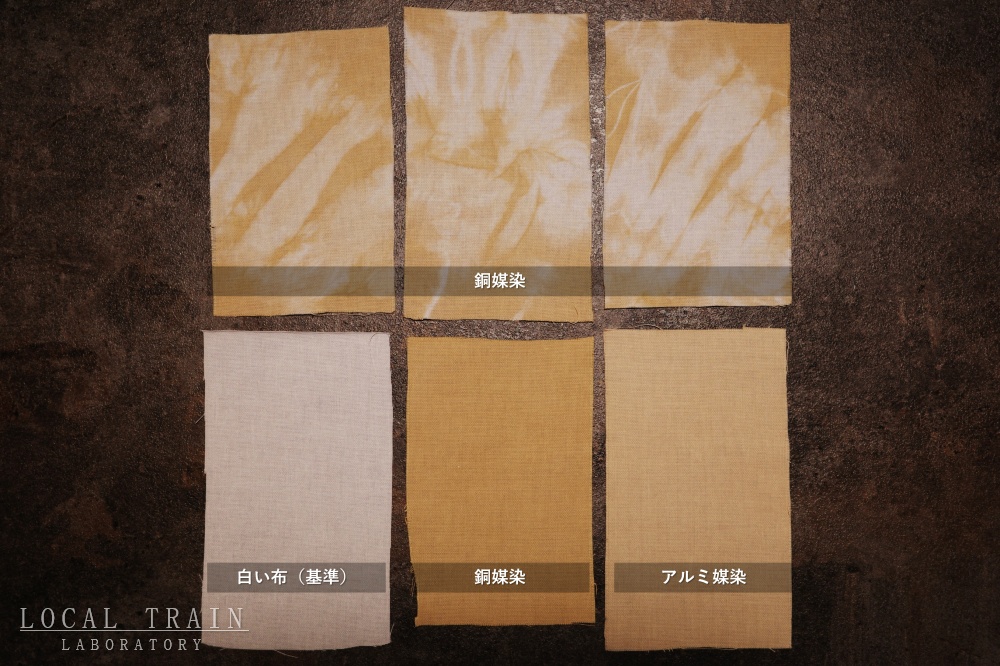

最後に水洗いをして乾燥させた作品が次の写真です。

左下が基準となる白い布。右下のみがアルミ媒染によるもの。

他は銅媒染したものです。

アルミ媒染に比べて銅媒染の方が、1段階濃い色になった印象です。しかし、色味は変わっておらず、どちらもオレンジ色に近い。

少なくとも玉ねぎの皮を使う時は、銅媒染の方が模様をはっきりさせることができそうですね。

退屈しない人生を共に

玉ねぎの皮を銅媒染とアルミ媒染で草木染めして比較しました。

銅媒染では色が濃く呈したことが分かりましたが、他の植物ではどうなるかは分かりません。

逆に言えば、草木染めは、色の出し方が「植物」「抽出液の濃さ(水や素材の量)」「媒染液」という複数のパラメーターで変化するという、極めて実験し甲斐のある活動であることが分かりました。

次は鉄媒染液での草木染めに挑戦しようと思っています。

コメントを書く