こんばんは、慧です。

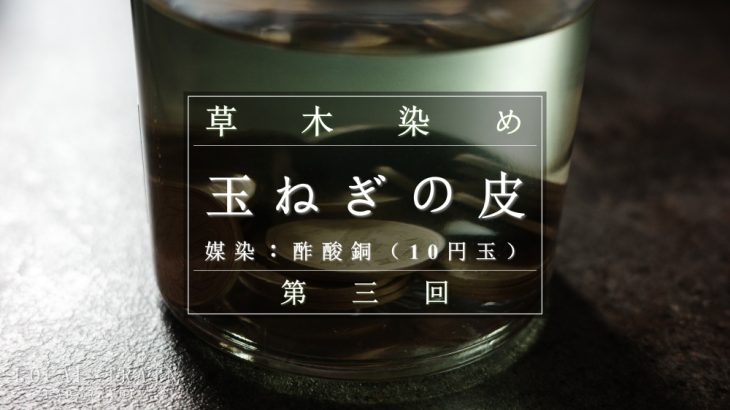

前回の草木染めでは、初めて銅媒染を試してみました。

今回は新たに鉄媒染を試し、アルミと銅と比較するのが目的。

使う植物は失敗の少ない玉ねぎの皮を選びます。

銅と同様に、鉄の媒染液の自作にも挑戦しました。

結果は媒染液ごとにしっかりと色の差が出ており、今後の草木染めのバリエーションが広がりそうです。

媒染液の作り方

今回は3つの媒染液を用意します。

ミョウバン(アルミ)、銅、鉄です。

アルミ媒染液

まずはアルミ媒染液。

これは焼きミョウバンをお湯に溶かして作るだけなので、すぐにできます。

以下の記事(初の草木染め)にざっくりとした作り方が書かれています。

銅媒染液

銅媒染液は10円玉と酢酸を使います。

台所にある「かんたん酢」に、汚れた(酸化した)10円玉を入れて2,3週間待ちます。

時々10円玉を取り出し意図的に酸化させ、再度酢酸の中に戻します。

以下の記事に、写真と一緒に作成時の様子を記載しています。

鉄媒染液

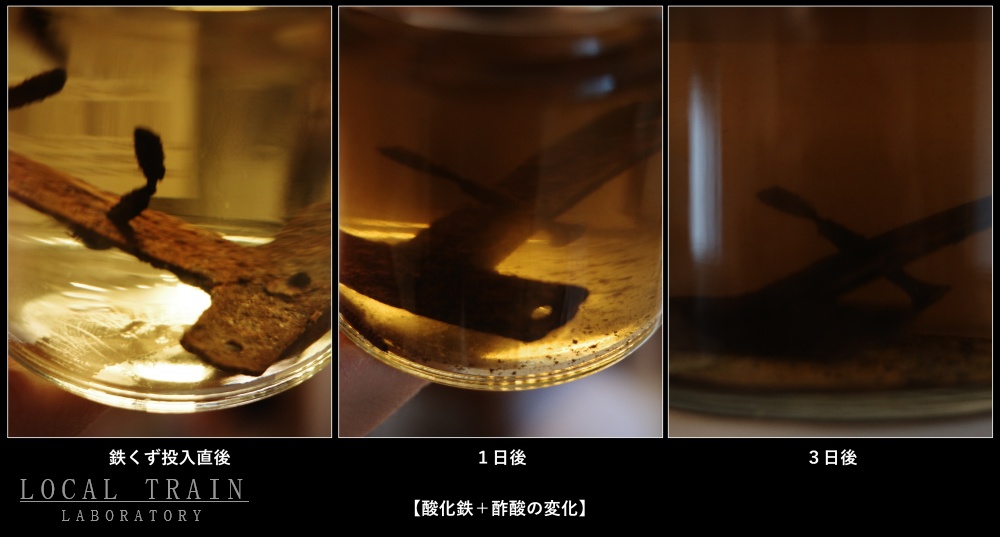

今回初登場の鉄媒染液。

銅と同様に、酸化鉄を酢酸に入れて作りました。

学校の校庭に落ちていた危ない鉄くずを偶然見つけ、それを酢酸に入れます。(都合の良い鉄くずが無い場合は、鉄くぎを錆びさせる方法もあります)

酸化鉄と酢酸の変化は、銅の時よりも反応が早く、3日後には液の色は濃厚な茶色になっていました。

逆光下で見ると、その濃さがよく分かります。

ちなみに鉄くずは大部分の錆が取れて灰色になっていました。

スポンサーリンク

染色手順と作例

ここからは玉ねぎの皮の抽出液に浸すところから、染色し乾燥させるまでの手順を示します。

布は綿100%のもので、全部で8枚使います。

媒染無し、アルミ媒染、銅媒染、鉄媒染でそれぞれ2枚ずつ。2×4で8枚です。

アルミ媒染液は、焼きミョウバン5gに水を500g。

銅媒染液と鉄媒染液は、原液10gに水を200g加えて作っています。

① 抽出液に10分間浸す

まず、8枚の布すべてを玉ねぎの皮の抽出液に10分間浸します。

オレンジ色とピンク色が混ざったような色合いになりました。

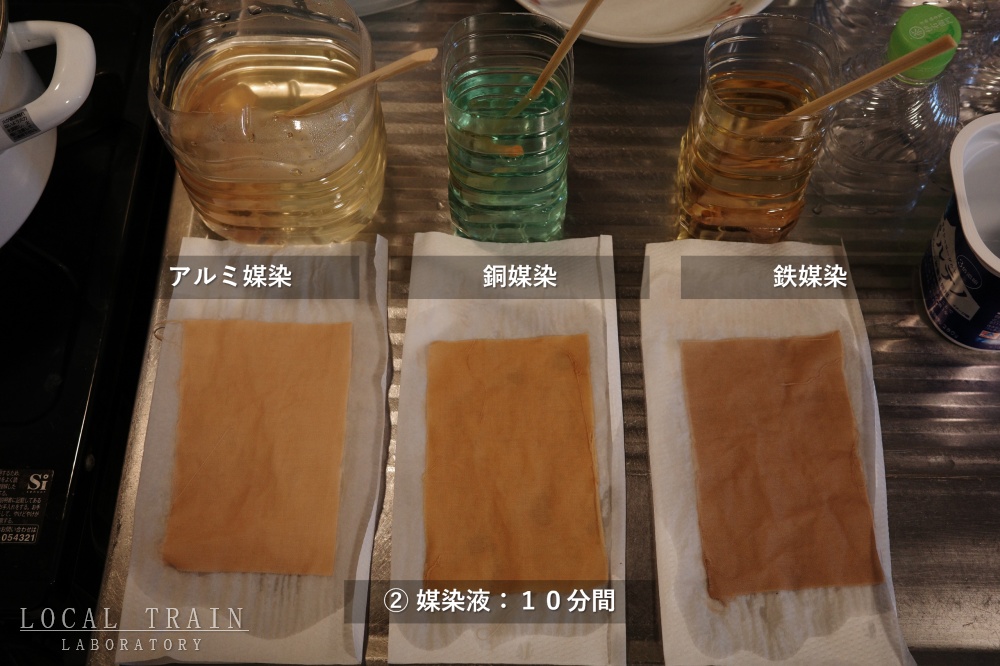

② 媒染液に10分間浸す

ここからは各媒染方法で分岐します。

媒染無しの布は、そのまま抽出液に浸したままにしました。

残りの布は、各媒染液に10分間浸します。

以下が、10分経過後の染色の様子。

この時点で媒染ごとに色味が変化していることが分かります。

アルミ、銅、鉄の順に濃くなっているように見えます。

③ 再び抽出液に10分間浸す

さらに色を定着させるため、もう一度抽出液に10分間浸します。

この時、媒染液同士が混合しないように、抽出液は別々の容器に移し替えています。

上の写真のように、抽出液の色もだいぶ変わってきました。

なお、媒染無しの布はずっと抽出液に入れたままです。

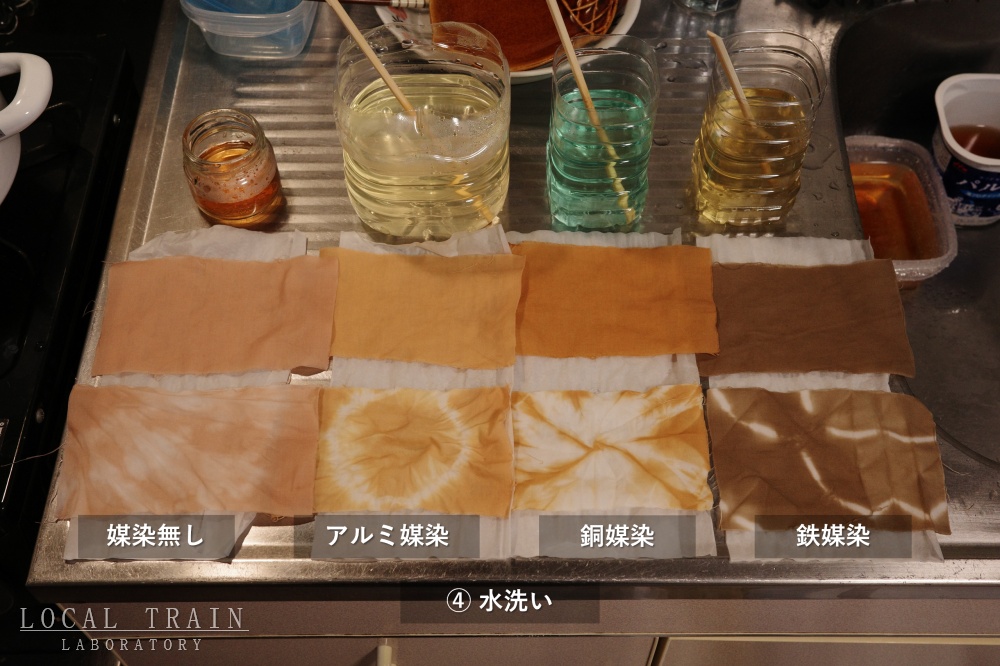

④ 水洗い

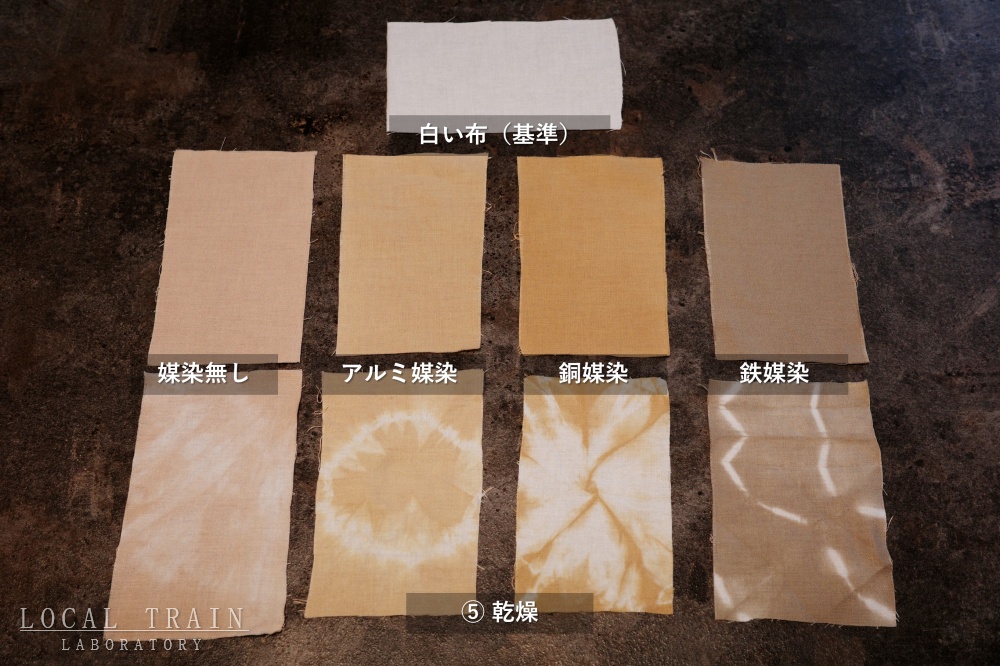

染色後は水洗いをします。左から媒染無し、アルミ媒染、銅媒染、鉄媒染での染色結果です。

ちょうどこの順番にグラデーションができあがりました。

媒染をすると黄色成分が強くなり、アルミ、銅、鉄の順により濃くなっていくのが分かります。

⑤ 乾燥

最後に乾燥させます。自然乾燥の後、アイロンでしわを伸ばしました。

濡れているときより全体的に色が落ち着いてきました。

同じ玉ねぎの皮でも、媒染の有無、種類によってかなり色の出方が変わることが分かったので、今後別の植物で染色するときにも比較することができます。

退屈しない人生を共に

玉ねぎの皮を使って、媒染液ごとの染色を比較してみました。

アルミ、銅、鉄の順に色味が濃くなっていくことが分かりました。

鉄媒染での結果はネットや書物での情報と概ね大差なさそうなので、媒染液もうまく作れているようです。

ちなみに自分の好みは鉄媒染の薄い茶色。

コメントを書く