こんばんは、慧です。

昨年末に父親から譲り受けた蛇腹カメラを修理しました。

譲り受けたと言っても、父親がリサイクルショップで数百円で買ってきたものをもらっただけ。

思い出も風情もないけれど、極めて古いドイツのカメラであるという点には重みがある。

セミ判だからコスパよくブローニーフィルムを楽しめました。

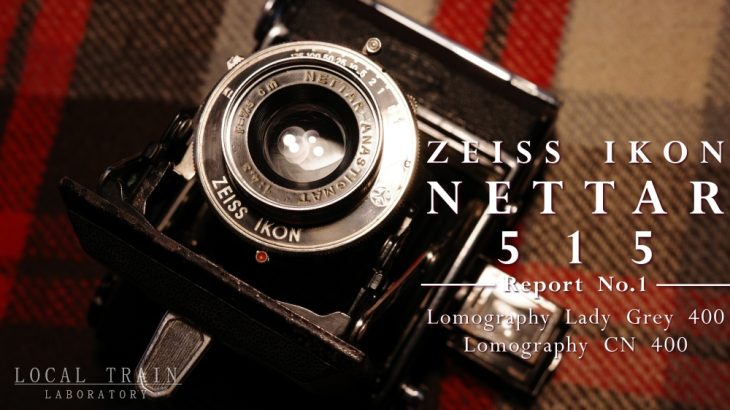

Nettar 515とは?

ご存じの通りZeiss Ikonはドイツのカメラブランド。

NettarはZeiss Ikonが製造したブローニーフィルムを使う蛇腹カメラのシリーズ名です。

今回紹介するNettar 515のように、シリーズ名の後ろに番号が付いていて、レンズのスペックや判の大きさの違いが区別できるようになっています。

Nettar 515は、レンズが焦点距離7.5cm、開放F4.5、そしてセミ判フォーマット(4.5cm×6cm)。

製造開始は1937年、戦前である。

外観

見た目は小ぶりで、軍艦部を見ると必要最低限の折り畳み式ファインダーがくっついているだけ。

レンズ周りにシャッターチャージと距離計、シャッタスピードと絞りを調整する機構がすべて備わっています。

戦前の個体かどうかは不明ですが、蛇腹に大きなダメージは無いし、致命的な破損部分は見られません。

シャッターが粘っているくらいで、復活の目途は立ちそうです。

16枚撮るための巻き上げ方法

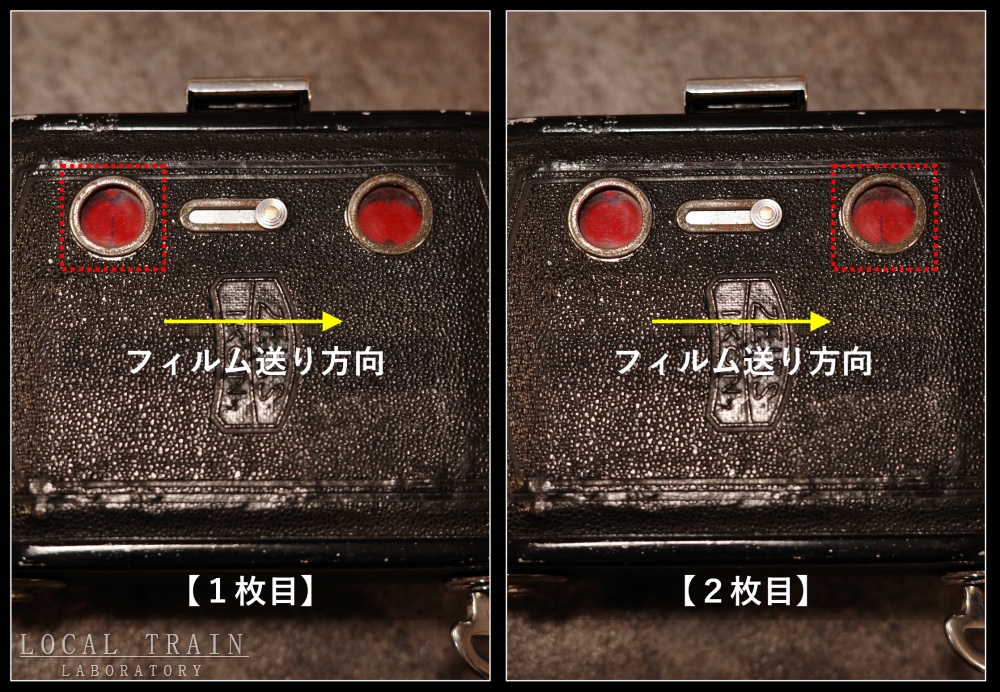

本機はセミ判ですが、フィルムのカウント値を見る赤窓が6×9判の位置にあります。それも2つ。

しかし、これは当時のブローニーフィルムの裏紙にセミ判用のカウント値が無く、代わりに6×9判のものを使っていたから。

そのため、本機でフィルム送りをするには特別なお作法があります。

ちょうど6×9判の半分がセミ判になるため、コマ間も含めた最適な位置に赤窓が2つ付いています。

下の写真のように、左の赤窓にカウント値「1」が見えたときが「1枚目」、フィルムを送り右の赤窓にカウント値「1」が見えたら「2枚目」となります。

つまり、左の赤窓にカウント値(n)があるときは奇数(2n-1)枚目、右のときは偶数(2n)枚目となるわけです。

スポンサーリンク

修理はシャッターの粘りのみ

今回の修理は幸運にもシャッターの粘り解消のみで済みました。

シャッター清掃

スローガバナーへは容易にアクセスできますが、羽にはまだ届きません。

レンズを固定しているC型リングを外せば、羽にアクセスでき簡易的なクリーニングができます。(C型リングを外す際、レンズを傷つけるリスクがあります)

本機はそこまで羽は汚れておらず、スローガバナーの方に異常がありました。

スローガバナーを開けてみると、ギアの軸に錆が付着していて動きを悪くしていました。

錆を可能な限り除去し注油したら、シャッターはそこそこ動くようになりました。

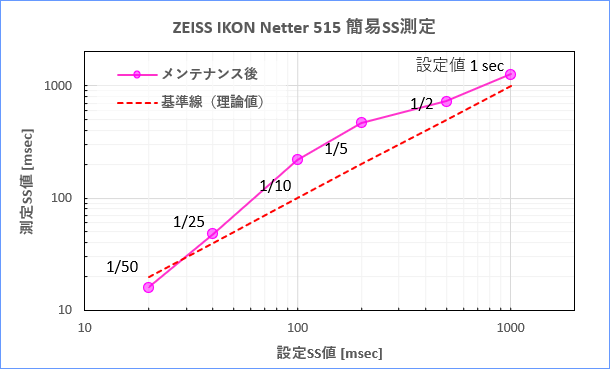

シャッタースピードを簡易測定してみると、やはりいまいち感は否めませんが、これ以上は踏み込まないでおこうと思います。

近距離の目測フォーカスの確認

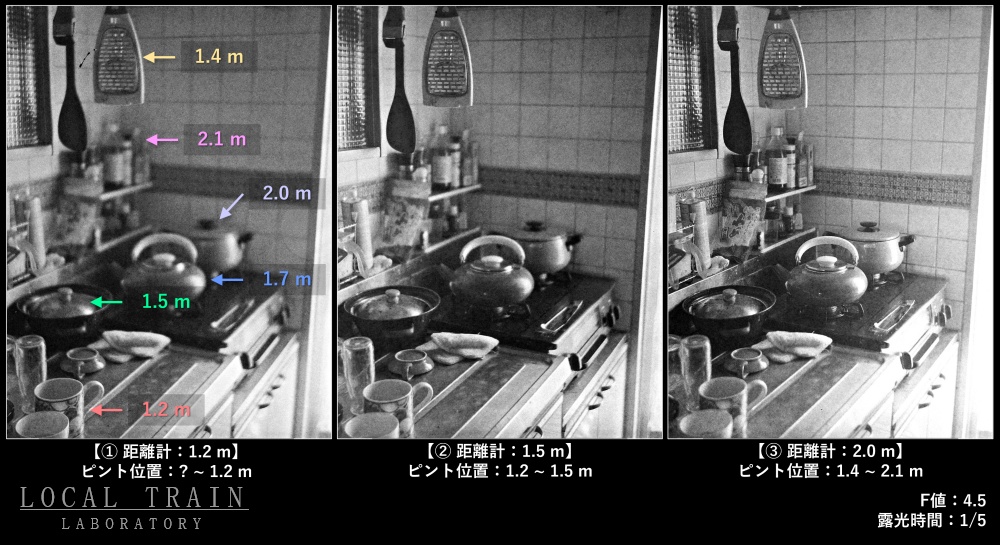

撮影可能な状態になったので、まずはモノクロフィルムでテスト撮影をしました。

その際、距離計の値と実際のピントの合う位置を確認してみました。

以下の写真は距離計を1.2m、1.5m、2.0mに合わせた時、それぞれどの位置にピントが合っているかを写したもの。(開放F4.5)

全体的にやや前方にピントが合う気がします。

一度このような実験をしておくと、目測フォーカスの精度を高めることができますね。

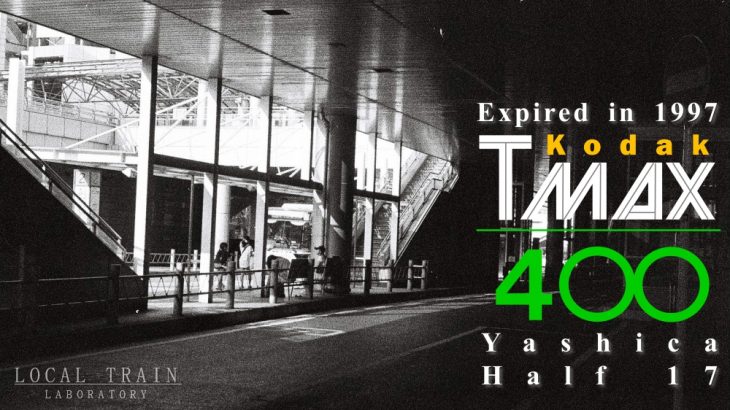

作例:2本目で蛇腹に穴が

撮影はISO400のモノクロ、カラーネガの2本で実施。

Lomography Lady Grey 400

1本目はモノクロでピント位置を色々試してみます。

無限遠の手前の10mで電柱を。

電柱にピントが合っているのですが、中央部分は少し歪みがあるように見えます。

フィルム面がたわんでいたのか、ちょっと不自然な感じ。

最近接距離1.2mのブランコ。

手前のブランコを狙ったので概ねピントは合っています。

開放F4.5で無限遠にピントを合わせました。

地面のタイルがくっきり写りました。

こちらも開放F4.5の無限遠。

ざらつきのあるフィルムだけど、細部までよく写っていると思います。

Lomography CN 400

2本目はカラーネガで。

中央から右下にかけて光漏れが生じています。

後々調べてみると、蛇腹にピンホールができていることが分かりました。

こちらもやや光漏れ。

時には光漏れが目立たない場合も。

暗い屋内などでは光漏れは気になりません。

スポンサーリンク

退屈しない人生を共に

Zeiss Ikon Nettar 515のシャッターを修理して撮影してみました。

大まかなピント位置はつかめたし、シャッターも問題なく機能していそうなので安心。

しかし、2本目の撮影で蛇腹にピンホールが空いてしまったので、補修してもう一度撮影してみようと思います。

コメントを書く