こんばんは、慧です。

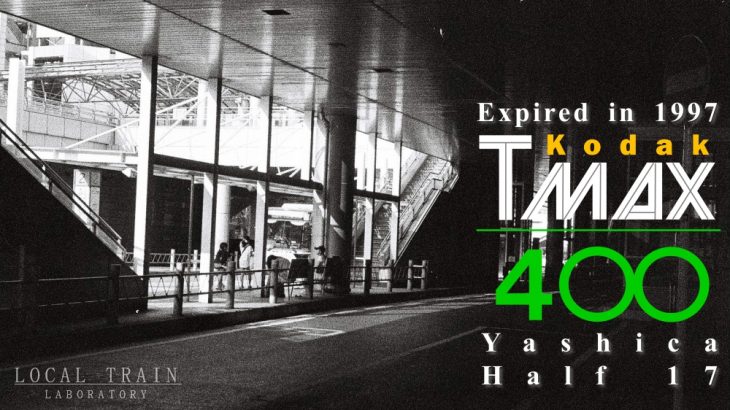

昨年末はヤシカハーフ17というハーフカメラを修理しました。

2年前に修理に失敗してからかなりの時間が経ち、挫折感も消えてきたころ、偶然新たなジャンク品をゲットしたのです。

前回の失敗を踏まえ、シャッターホイール周りの仕組みをよく観察しながら修理しました。

不具合:シャッター粘り

前回の修理内容は以下の記事にまとめています。

巻き上げからシャッターの動きまでを前回調べましたが、撮影してみると光量オーバーになってしまう不具合が残ってしまった。(その後、破損する)

今回はこの部分に注意して、新たに調達したジャンク品で分析しつつ、修理を行った。

シャッターホイールの組付けの非一意性

このジャンク品の不具合はいつも通り「シャッターの粘り」である。

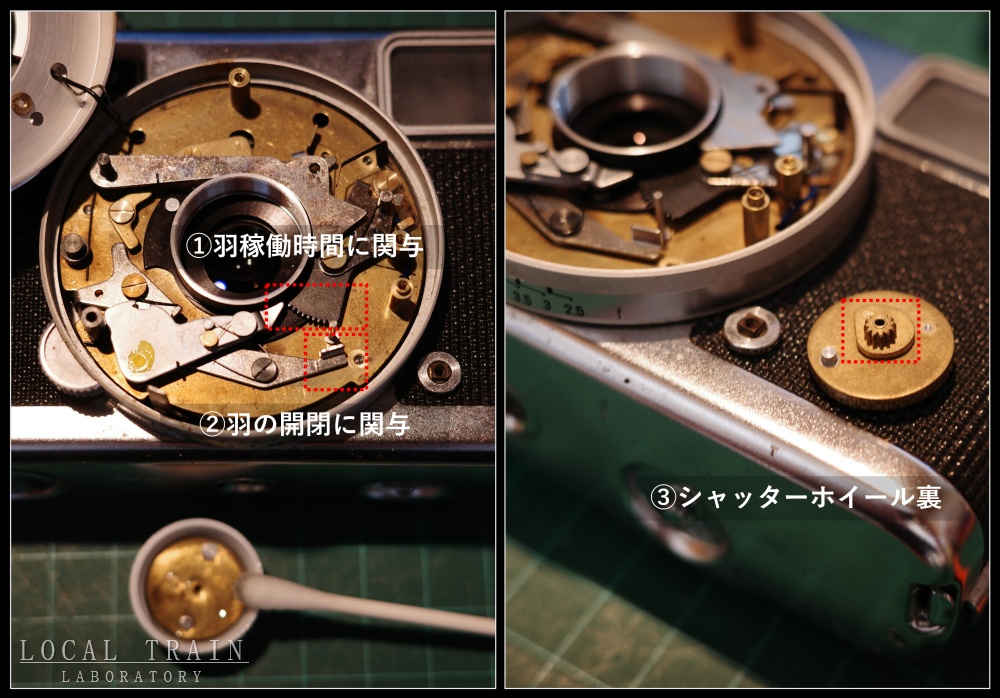

原因は大抵、下の写真の赤枠で示したシャッターホイールの軸の摩擦過多。

このシャッターホイールを取り外し、軸の部分を洗浄、注油すれば、多くの場合復活する。

ここで、今まで偶然気付くことのなかった組付け方の非一意性に直面した。

部品を元の位置に戻す時、親切な設計であれば「一意」に組付け直すことができる。

つまり組付けを間違えようのない作りになっている。

しかし、このシャッターホイールを組付ける際は、複数の組付け状態が存在する。

分かりやすく言えば「正しく組み直すことができなくなっちゃった」ということである。

その原因となっているのは、上の写真で示した、本体側の①羽稼働時間に関与するギア(歯)と、③シャッターホイール裏のギア(歯)の嚙み合わせのズレである。

このズレによって、②羽の開閉に関与するレバーの動作タイミングにズレが生じ、結果的に露光が適正に制御されなくなる。

2パターンの組付けの違い

上記で記した「嚙み合わせのズレ」は、いくつかのパターンを試していくと、シャッターの制御として成立している(と思われる)ものは、たったの2パターンのみということが分かった。

つまり、この2パターン以外の組付けではシャッター羽が正常に開かないため、テスト撮影するまでもなく異常に気付くことができる。

従って、シャッター制御として成立している2つの組付け方で撮影結果を比較すれば、おそらく正しい組付け方が判明する。はずである。

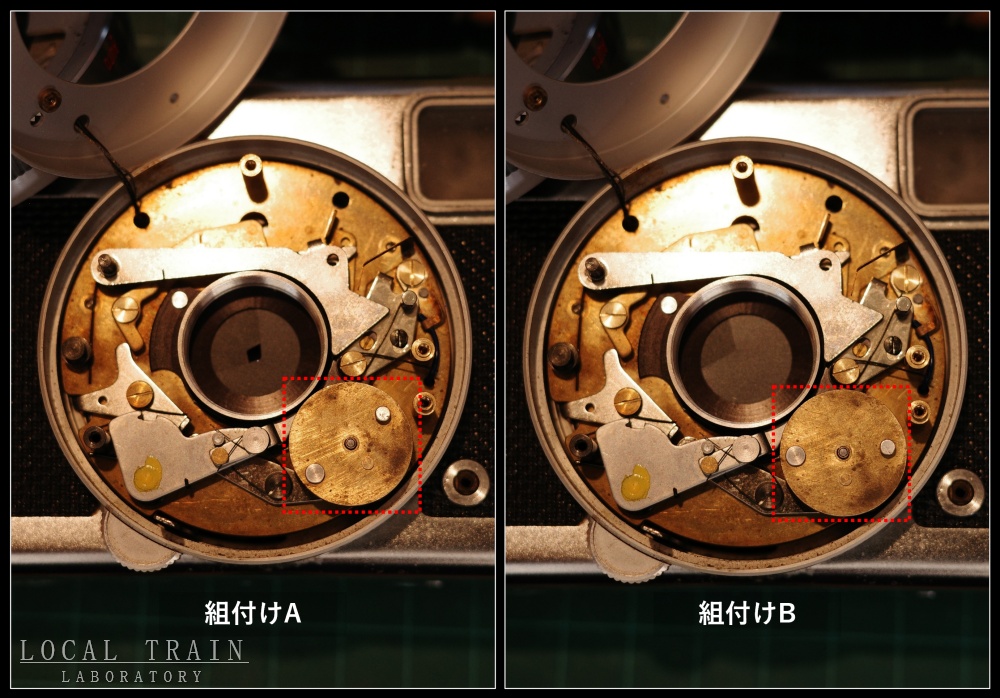

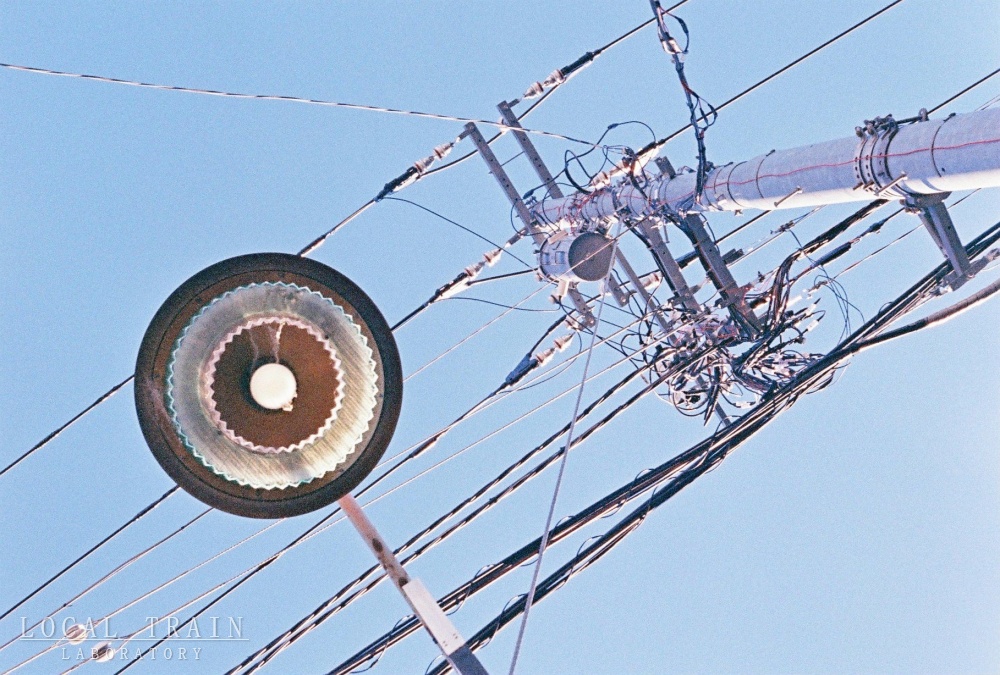

以下の写真は、シャッターホイールを組付けた直後の様子で、どちらもシャッター制御として成立している。

赤枠内のシャッターホイールを見ると、軸にセットしたときのギアの噛み合わせの差により、回転方向に45度程度のズレがあるのが分かる。

このズレにより、組付けAではシャッター羽が半開きになっている。

しかし、下の写真のようにシャッターホイールの留め具を取り付けると、この回転方向のズレはリセットされ、シャッター羽も閉じる。

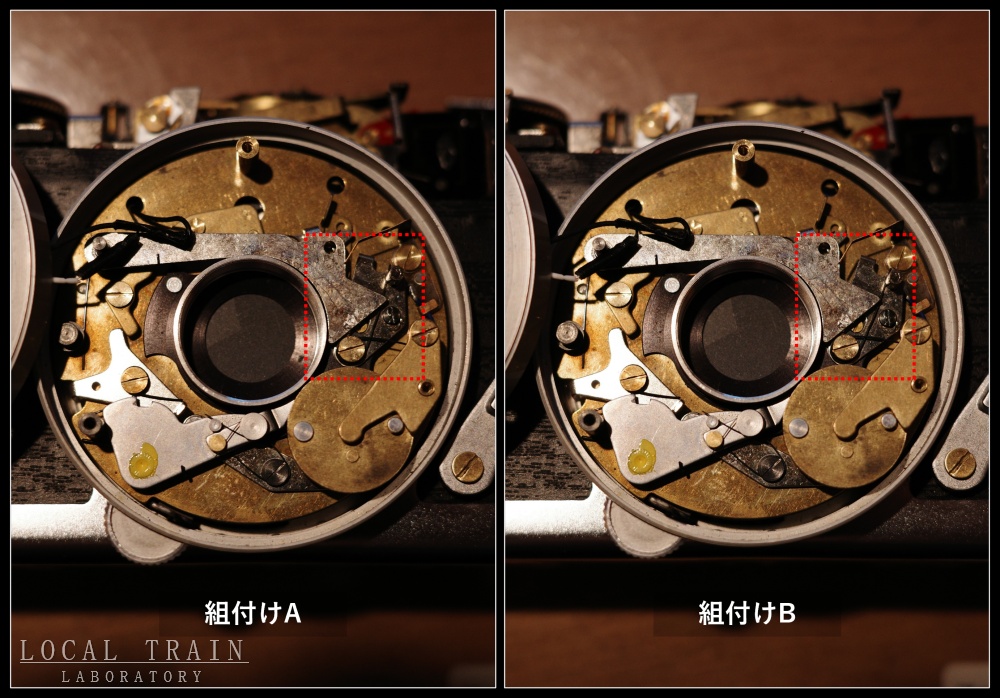

一方で、赤枠で示した羽の稼働時間に関与する部品の基準位置に差があることが分かる。

(部品の動きの説明は省略するが)組付けAのほうが、組付けBよりも羽がすぐに閉じる状態になっている。

撮影結果は、組付けAのほうが光量不足側に傾くと予想できる。

スポンサーリンク

作例:2パターンでの撮影

今回の撮影は、組付けAと組付けBの2パターンの状態で行った。

フィルムは別の個体ではあるが、どちらもFUJI X-TRA 400(期限切れ2年程度)を使用している。

結論を言えば、組付けB(光量が多い側)が適切であると判断した。

組付けA(光量が不足する側)

組付けAでの撮影時には、遮光処置が未完了だったため、光線漏れの症状が出ている。

いずれの写真も光量は著しく不足しているとは言えず、それなりの結果となった。

しかし、次の組付けBの結果を見ると、やはり相対的に光量は不足気味にも見える。

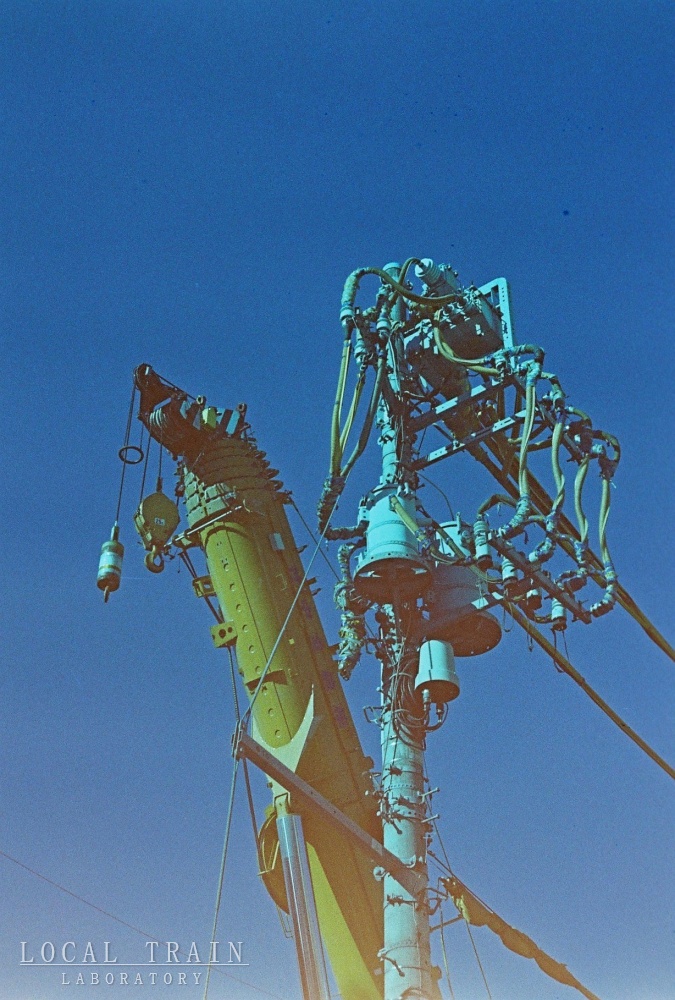

組付けB(光量が余剰になる側)

分解時のシャッター羽の挙動を観察すると、組付けAよりもおおよそ1段程度明るくなると予想していた。

実際の写真を見ても概ね予想通りで、組付けBのほうがはっきりとした発色をしているように感じる。

一つ前の逆光の写真(線路)は、かなり明るい環境ではあったが、それでも光量過多にはなっていない。

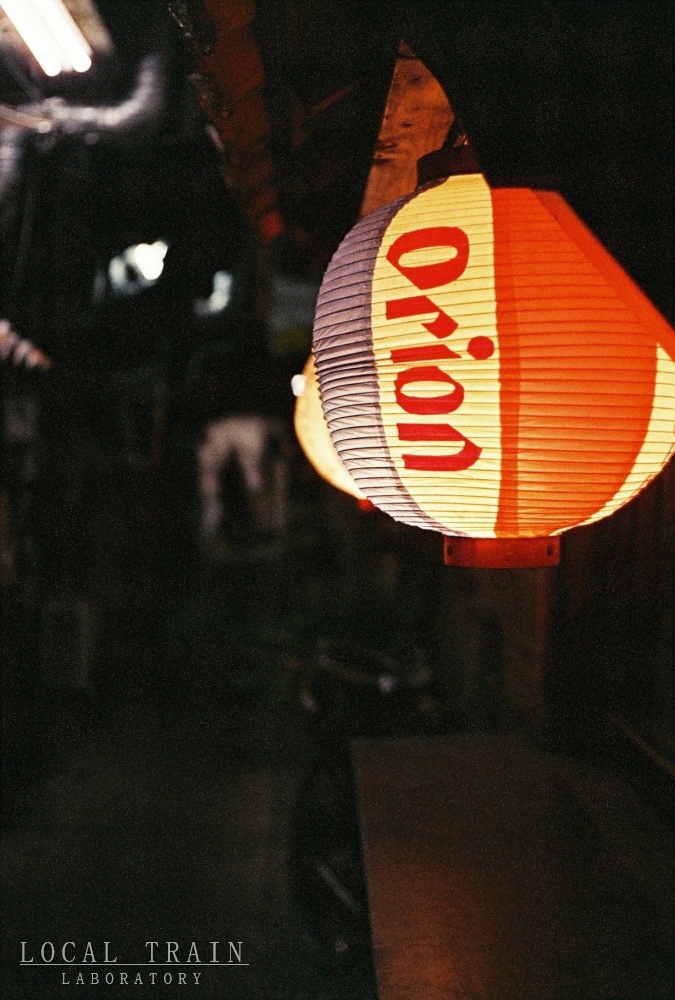

また、最後の提灯の写真は、最も暗い環境であっても十分良好な結果となった。

つまり今回の撮影では、露出制御上の両端において画質が破綻していないため、組付けBは妥当であると判断できる。

退屈しない人生を共に

約2年ぶりのYashica Half 17の修理では、何とかまともな撮影ができる状態にまで復活させることができました。

シャッターホイールの組付け時に印等をつけておけば、こんな面倒な比較実験はしなくても済んだのでしょう。

しかし、正しい組付けを見出せたことに加え、このカメラの画質の良さに改めて気付くことができたことは、非常に大きな収穫です。

今後はお散歩常備カメラとして、大活躍してもらおうと思います。

コメントを書く