こんばんは、慧です。フィルムカメラにハマっています。

2か月ほど前、本屋で二眼レフカメラの組み立てキットを発見しました。

3850円と手ごろな値段でフィルムカメラが作れるし、二眼レフは未体験なので買ってみたのです。

本記事では組み立て時の注意点と、実際に撮影した写真を紹介してみます。

フィルムカメラ始めたい人におすすめ!

作例:#ファインダー越しの私の世界

まずは実際に組み立てた二眼レフカメラでどんな写真が撮れたのかをお見せします。

使ったフィルムはFUJIFILM社製の「SUPERIA PREMIUM 400」です。

おそらくこの本に掲載してる作例も同じフィルムを使ってると思われます。

周辺ボケ&減光が良い感じ

レンズの特性とカメラの構造上、中心にピントを合わせるとその周辺にボケが発生します。

また周辺減光(4隅が暗くなる現象)も起こりますが、それが逆に良い味を出してくれます。

ちなみに真ん中(スマホ表示で右)の写真は私のバイク「ドラッグスター400」です。

洗車した直後に撮ったのでピッカピカです。

ピントを合わせるのが難しい

先ほど紹介した3枚はなんとか上手くピントが合ったもので、意識せずに撮影すると焦点がずれがちです。

これらはシャッターを切るときにレバーを押して離した際、反動でカメラが揺れてしまった時の写真です。

やはり軽い素材(プラスチック)でできているため、シャッターの反動の影響をもろに受けます。

どこか固い台の上に置いた状態でシャッターを切れば、上手くピントを合わせることができると思います。

しかし、こういう少しボケた写真もレトロな雰囲気が出てきて面白いですけどね。

空はボケても美しい

最後に空の写真を紹介します。

ただ空だけを撮るより、電線や工事現場の足場と一緒に撮ると、より一層オシャレになります。

特に右(スマホ表示で下)の写真はボケてるのにも関わらず、夏アニメの世界に入り込んだような感覚になれて私は好きです。

縦方向に白い文字を入れて広告っぽくしてみたくなります。

スポンサーリンク

組み立て時の注意点

次に実際に組み立ててみた感想です。

私が買ったのは下の写真の「嶌村吉祥丸さん」の名前が書かれた本。

ちなみに、以前にも「大人の科学シリーズ」から類似の組み立てキットが発売されたみたいですね。

ネジ穴の破損に注意

ガンダムでもミニ四駆でも、何らかのプラモデルを作ったことのある人なら、そこまで難易度は高くないです。

また、シャッターの開閉原理や、フィルムの巻き取り機構がどうなってるかを観察しながら作れるので楽しいです。

しかし、プラスチックに金属ネジを使うので組み立てには注意が必要です。

というのも、初回のネジ締めのときにプラスチック側にネジの溝が作られるため、ネジを取り外し再度ネジ締めするときは、溝を新しく作らないように既存の溝にハマるようにネジ締めなければいけません。

でないとネジ穴が壊れ、ネジが締まらなくなります。(スカスカになる)

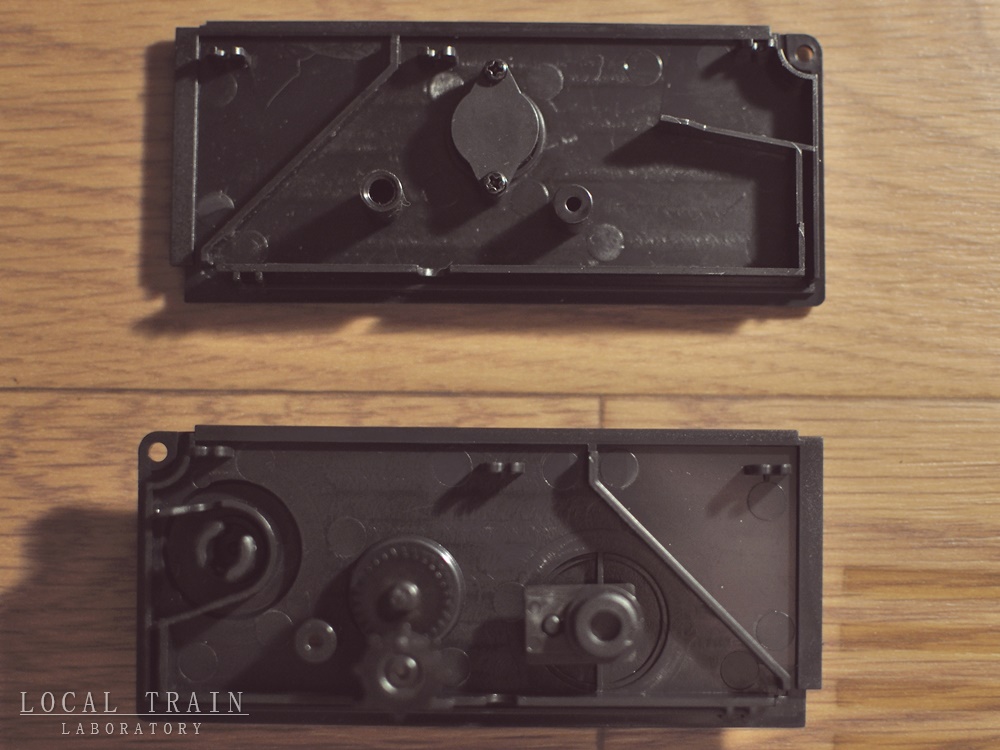

上の3枚は組み立て途中の写真です。

左は組み立て序盤の巻き取り機構あたり。ちゃんと動作を確認しながらネジ締めします。

固く締めすぎると実際に使うときに困るので、ちょうど良い締め具合を探していきます。

このときに上記の通り、ネジ穴を壊さないように気を付けましょう。

真ん中(スマホ表示で右)は「バリ」です。「バリ」は素材の加工時にできる不要なでっぱりです。

気になればカッターなどで切り落としましょう。

3枚目(スマホ表示で下)は「ハートのシール」です。

自分で作ったという目印で、世界でたった一つの手作り二眼レフの証。

カメラの機能には全く関係ありません。

シャッターの動作確認は必須

説明書にも書かれてる通り、シャッター組み立て時にシャッターの動きを確認しておきます。

下の動画のような動きになるように、シャッター板送りのネジを微調整します。

(スタンドなどの光源を後ろに置くと動作確認がしやすい)

二枚のレンズの高さを合わせよう

完成品が下の左の写真です。

ほぼプラスチックでできているので極めて軽く、非常に持ち運びやすいです。

上部のファインダーを閉じれば、高さ12cm弱という小ささです。

真ん中(スマホ表示で右)の写真は、撮影するときに覗き込むスクリーン(ファインダー)です。2Lのペットボトルを映してます。

ここに移る像と同等の像がフィルムに転写されるので、ファインダー用のレンズと撮影用のレンズの位置は正確に合わせます。

具体的には右(スマホ表示で下)の写真のように、レンズがセットされた2つのギアの高さを揃えます。

これらがずれていると、ファインダーではピントが合ってるのに、実際の写真のピントが合ってないという不具合が発生します。

退屈しない人生を共に

私はメーカーの技術者として何年もネジ締めやら部品加工やらをしてきて慣れているので、テレビ(青天を衝けなど)を見ながら2時間ほどで作り終わりました。

シャッターの機構など、電子部品を一切使わない機械式の特有の構造って見ていて驚きますね。

こういうアナログなカメラをいじると、今では露光時間や焦点合わせはコンピューター制御でできてしまうけど、そういうものが無い時代の「工夫」を垣間見ることができるので面白い。

このカメラはフィルム写真を始めたい人に献上します。

どんな写真を撮ってくれるのか楽しみ!

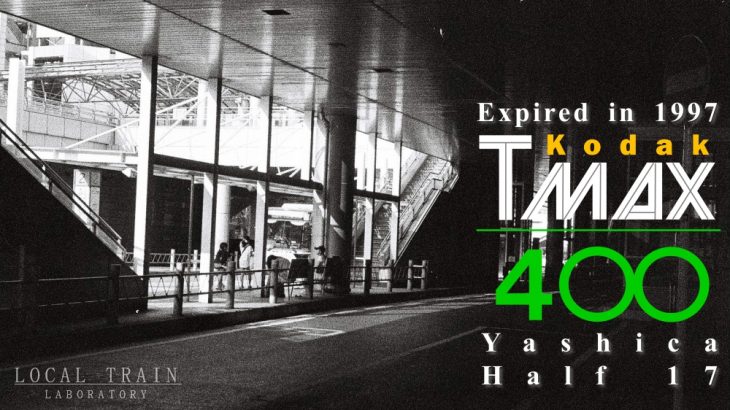

追記:2024年9月

先日本屋を訪れた時、学研版の手作り二眼レフキットが売っていました。

給料日とか、金銭感覚が緩くなっているときに本屋に行くと買いたくなりますね。

コメントを書く