こんばんは、慧です。

6本目のカラーネガ現像(C-41)です。

フィルムは10年期限切れのコダック ProFOTO XL100。

2010年代に生産終了したので、徐々に希少性が増しています。

ただ持っているだけでは劣化していくばかりなので、思い切って使ってみました。

やや高めの彩度が特徴かも。

露光時間:1/100秒

現像データ

今後の自家現像生活のためにも、現像に関わる条件はなるべく記録していこうと思います。

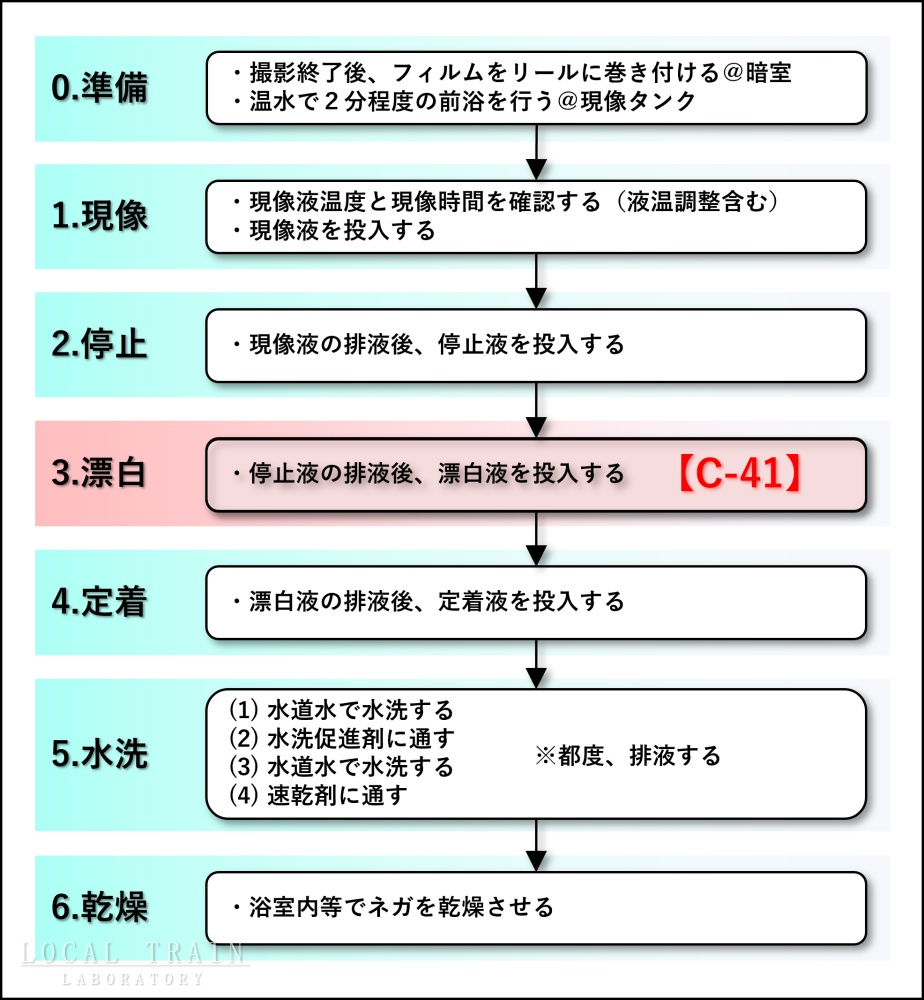

以下のフローはカラーネガフィルムのC-41現像工程となります。

初回は「0.準備」で薬剤の作成がありますが、次回以降は使い回すので一度作ってしまえばしばらくは省略可能です。

使った現像タンクはパターソンのもの。ブローニーは1本まで、135フィルムは同時に2本まで処理可能。

また、「3.漂白」という工程がモノクロ現像と比べ、追加で必要になります。

そして、各工程での具体的な条件は下表の通りです。

| 工程 | 薬剤 | 処理時間 | 撹拌条件 |

| 0. 準備 | 温水(前浴) | 1:00 (40.0℃) | 温水の色が透明になるまで撹拌と排液を繰り返す (液温は目安) |

| 1. 現像 | MARIX C-41 現像液 (6本目及び7本目) | 4:03 (39.2℃) | 最初の1minは連続撹拌 その後、5sec撹拌+55sec放置の繰り返し |

| 2. 停止 | クエン酸水溶液 | 1:00 (36.3℃) | 連続撹拌 |

| 3. 漂白 | MARIX C-41漂白液 | 10:10 (40.0℃) | 最初の1minは連続撹拌 その後、30sec撹拌+30sec放置の繰り返し |

| 4. 定着 | MARIX C-41定着液 | 5:00 (38.6℃) | 最初の1minは連続撹拌 その後、30sec撹拌+30sec放置の繰り返し |

| 5. 水洗 | (1)水道水 (2)富士QW (3)水道水 (4)ドライウエル | (1)1min (2)1min (3)5min (4)30sec | (1)連続撹拌 (2)連続撹拌 (3)連続撹拌 (4)連続撹拌 |

| 6. 乾燥 | – | 6h | 放置 |

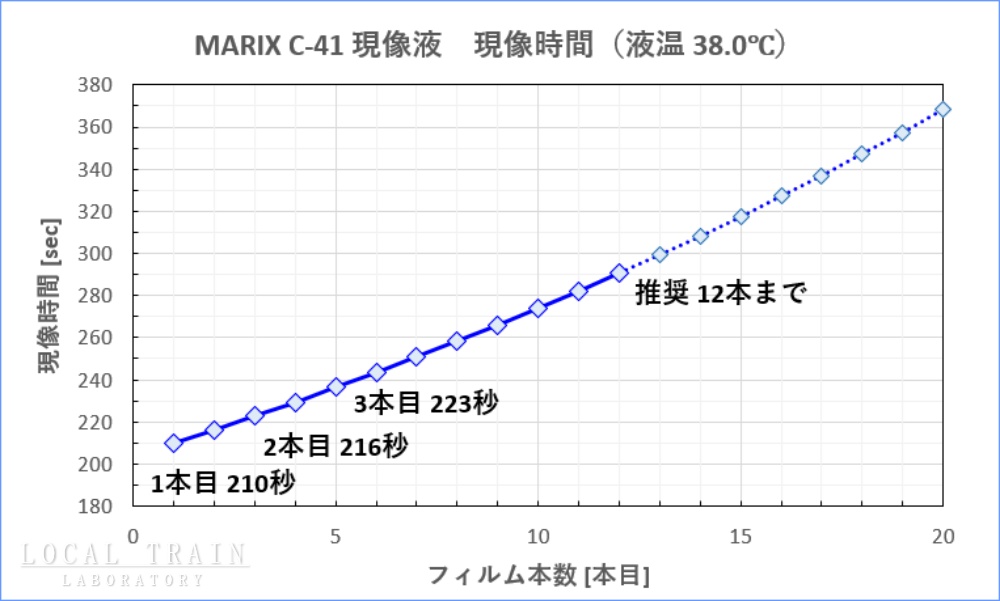

現像時間については、MARIX C-41 現像液の説明書によれば、1本目は3分30秒で、それ以降は本数が1増えるごとに3%の現像時間延長が必要とあります。(現像液の液温は38℃とする)

従って、下のグラフのように現像時間は長くなっていきます。

しかし、現像液の劣化も進んでいくため、12本分までが推奨使用回数とのことです。

スポンサーリンク

作例:色鮮やかで高諧調

撮影に使ったカメラはYashica 35です。

過去の修理記事はこちら。

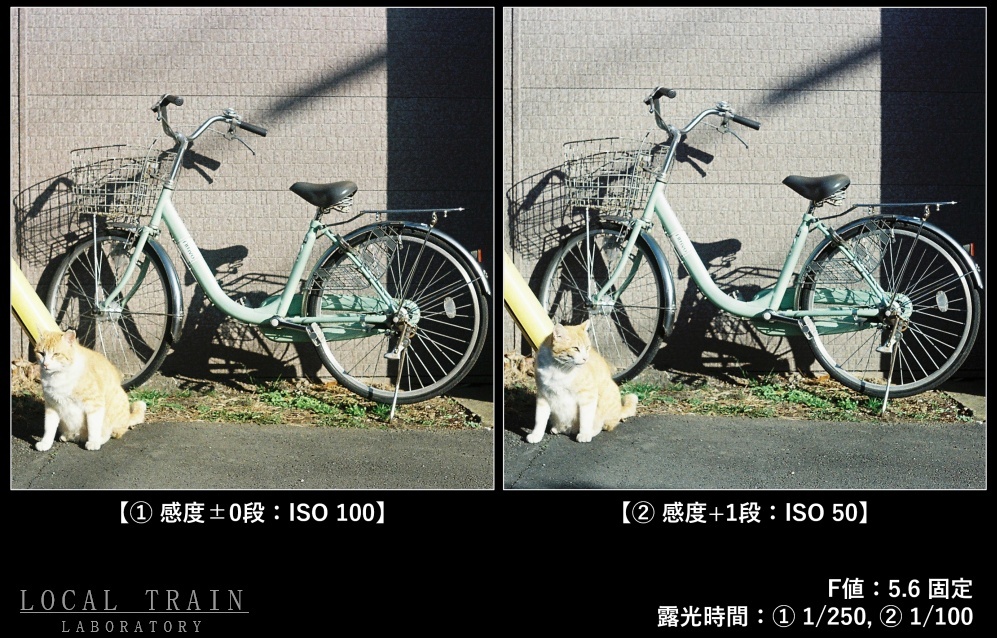

感度補正による画質の違い

低感度フィルムは一般的に劣化のスピードが緩やかと聞いたことがあります。

そのため、感度補正もそこまで強めに施す必要はなさそうです。

以下がISO感度を補正して撮った写真。

感度補正無しでも問題なく写っていますね。

明るく撮ると、やや青成分が強くなっているのが分かります。

ISO感度50で撮った結果

ここからはISO感度50にして明るく撮った作例を紹介します。

予想以上に発色がしっかりしており、

1枚目は、梅。

露光時間:1/250秒

Kodakらしいこってりとした青。

梅のピンクが映えますね。

粒状感は悪くなさそうです。

2枚目は、もふもふな猫。

露光時間:1/100秒

金持ちの家にいそうな猫だけど、現在ホームレスの様子。

ちょっと前方にピントがずれたかも。

3枚目は、実家の台所。

露光時間:1/5秒

毎度おなじみの青緑赤のやかんと鍋。

色味の確認ができる優秀な被写体。

4枚目は、カーブミラー。

露光時間:1/100秒

無機質な色合いの中に、カーブミラーのオレンジが目立ちます。

モノクロでも撮ってみたい、ちょっとしたカオス感が好き。

諧調が豊かな一枚。

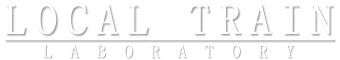

5枚目は、ごちゃっとしたお店。

露光時間:1/50秒

色も形もかなりカオスな空間。でも色は赤黄緑青の原色がメインですね。

6枚目は、都会。

露光時間:1/100秒

手前の汚いマンションと奥の背の高いビルが対称的。

暗部がしっかり写っています。高諧調ですね。

7枚目は、田舎の風景。

露光時間:1/250秒

時々眺めたくなる、時代の流れを感じない風景。

こういう場所が身近にあると、良いお散歩ができます。

8枚目は、つると葉。

露光時間:1/100秒

葉っぱ一枚にピントを合わせるのがこんなに難しいとは、と思わされた一枚。

絞りを強気のF1.9にしたのもありますね。

でも背景の光のボケが良い感じ。

デジタルなら上手くいくまで何度も撮るのですが。

退屈しない人生を共に

6本目のカラー自家現像でした。

ProFoto XL100は今は販売されていませんが、同じISO感度ではProImage 100というフィルムが現在売られています。

ProImage 100のほうが色はあっさりとしていて、ProFoto XL100は彩度が高い印象があります。

ただ期限切れ品であることに加え、感度補正した影響も含まれるので、厳密に色味を比較することは難しいですね。

コメントを書く